| Главная | История | Российско-испанские связи | |

| Испания в воспоминаниях дипломата |

|

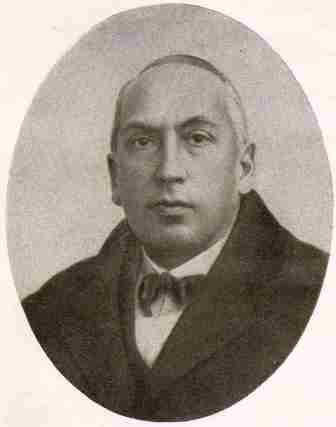

Ю.Я.Соловьев родился в семье известного государственного деятеля эпохи либеральных реформ Александра II, тайного советника и сенатора Якова Александровича Соловьева, сыгравшего заметную роль в подготовке освобождения крестьян от крепостного права. После окончания Императорского Александровского лицея, он поступил на службу в Министерство иностранных дел. Первый опыт работы за границей молодой дипломат приобрел в должности второго секретаря русской миссии в Пекине. Затем Соловьев провел 6 лет при дворе греческого короля Георга I. В 1905 году он руководил миссией в маленькой Черногории, где оказался в центре дипломатического инцидента, вызванного антироссийскими заявлениями наследника черногорского престола после поражения русского флота при Цусиме. Российский дипломат не оставил их без ответа и дело окончилось его досрочным отъездом. В 1906-1908 годах Соловьев работал в Бухаресте, вернувшись на родину возглавлял Бюро печати МИД, а потом занимал должность первого секретаря российской миссии в Штутгарте, столице Королевства Вюртемберг. Наконец, весной 1912 года он был назначен советником российского посольства в Мадриде. «В Мадрид я попал в очень глухое время, - вспоминал Соловьев много лет спустя. – Это было начало мая, там уже наступила большая жара, и жизнь, как это всегда бывает летом в Испании, замерла… Поселился я в одной из двух больших мадридских гостиниц, только что отстроенных. Очень скоро я убедился, что Мадрид почти во всех отношениях уступает Штутгарту и что в Испании чувствуешь себя вдали не только от европейских столиц, но даже и от Европы». Сходного мнения придерживались и многие другие иностранные дипломаты. «Настроение у моих коллег было самое подавленное, - свидетельствует Соловьев. – Они страдали острой ненавистью к месту своего пребывания, бесконечно жаловались на неприятности жизни в Мадриде и этим самым еще больше отравляли существование себе и другим». «В Мадриде, - продолжает он, - испанское общество, относящееся весьма отрицательно к иностранцам, обычно старается оградить себя от дипломатов. Оно думает, что Испания до сего времени является мировым центром и что каждый иностранец, попадающий в Мадрид, должен считать для себя большой честью, если его через несколько лет жизни в Мадриде признают за испанца. Это обыкновенно и удается тем из дипломатов, которые играют в испанцев, или же тем, к которым испанцы понемногу привыкают. Последнее ожидало и меня». «Как бы то ни было, - признавал впоследствии дипломат, - вся испанская жизнь необыкновенно своеобразна. Лишь после нескольких лет жизни в Испании начинаешь разбираться в характере и мировоззрении испанцев. Первое же время иностранец ничего не понимает, относится ко всем критически и при этом чувствует себя как бы оскорбленным прирожденной замкнутостью и высокомерием испанцев, смотрящих сверху вниз на каждого иностранца. …В общем, за редким исключением, испанцы поражают своим узким кругозором и полным отсутствием космополитизма. Только при более тесном контакте с испанцами в них находишь много положительных свойств характера, но все затруднение для иностранца заключается в том, что ему приходится брать на себя весь труд приспособления к местной среде. Подойти ближе к иностранцу и постигнуть жизнь и интересы представителей других национальностей совсем не в духе испанца. В этом отношении они представляют полную противоположность нам, русским». По признанию Соловьева, служба в русском посольстве в Мадриде до начала Первой мировой войны «была весьма несложной: между Россией и Испанией дипломатические сношения были развиты весьма слабо, а потому и деловая переписка посольства была крайне ограниченной». Российско-испанские торговые связи в то время также не отличались интенсивностью. «В Барселону заходили суда Добровольного флота, перевозившие из Одессы зерно, а Барселона в свою очередь до войны посылала в Россию апельсины и лимоны, а также в небольшом количестве испанские вина. Кроме этого, в северные испанские порты шел лес из Финляндии». «В отличие от большинства европейских столиц, - вспоминал позднее Соловьев, - в Мадриде в то время вообще не было русских». Единственным «соотечественником», которого ему удалось отыскать, оказался «русский медведь» (oso ruso) из городского зоосада. «Я сочувствовал ему, - отмечал дипломат, - потому что в большую жару он страдал больше меня, не имея возможности снять свою шубу». После рокового августа 1914 года работы у русских дипломатов в Мадриде существенно прибавилось. Испания, объявившая о своем нейтралитете в войне, оказалась одной из немногих стран, способных выполнять посреднические функции между враждующими сторонами. Российское посольство в Мадриде часто вело через секретариат короля Альфонса XIII переговоры с Германией и Австро-Венгрией по вопросу об обмене пленными. Разбор дел по защите русских на вражеской территории стал в годы войны одним из основных направлений деятельности дипломатического представительства. В 1916-1917 годах Соловьеву неоднократно приходилось брать на себя руководство посольством. Впервые это случилось в марте 1916 года, после отставки и скоропостижной кончины российского посла барона Федора Андреевича Будберга. Позднее Соловьев вспоминал: «В связи со смертью посла испанцы отнеслись к нам с большим вниманием. Через час ко мне приехали с выражением соболезнования генерал-адъютант короля и первый министр граф Романонес… По приказу короля, несмотря на то что Будберг перед смертью был уволен в отставку, русскому послу были отданы все почести полагавшиеся при похоронах иностранного посла в Мадриде. Эти почести приравниваются к тем, которые воздаются в Испании генерал-фельдмаршалу. В похоронах принимал участие весь мадридский гарнизон. В 12 часов дня был произведен пушечный салют. Тело посла везли на лафете, за которым шли представитель короля инфант дон Карлос, все придворные, все министерство и союзный и нейтральный дипломатический корпус». «В связи со смертью Будберга, - пишет Соловьев, - не могу не упомянуть о трогательном эпизоде, рисующем, насколько далеко отстоят друг от друга, и не только географически, Испания и Россия и насколько трудно бывает русским, попавшим волею судеб на всю жизнь в Испанию. Я получил письмо, написанное по-русски, но подписанное испанским именем, от одной русской женщины, мне совершенно незнакомой. Оказалось, это была дочь писателя Данилевского, вышедшая замуж за испанского офицера, служившего на острове Ибица, одном из Балеарских островов. В письмо было вложено пять песет. Она просила купить на эти деньги фиалок и положить на гроб посла. В письме она рассказывала о своей жизни на чужбине и о том, как она каждую неделю носит цветы на могилу двух русских матросов, случайно похороненных на этом острове». Преемник барона Будберга, князь Иван Александрович Кудашев, оказался последним послом императорской России в Испании – в марте 1917 года он был отправлен в отставку министром иностранных дел Временного правительства П.Н.Милюковым за монархические настроения. Ю.Я.Соловьев, снова оставшийся во главе дипломатического представительства, согласовывал с испанской стороной кандидатуру первого посла «свободной России». Им стал Анатолий Васильевич Неклюдов, бывший русский посланник в Стокгольме, прибывший в Мадрид в конце мая 1917 года. На церемонии вручения им верительных грамот Соловьеву пришлось присутствовать во фраке: в Мадриде у него был лишь русский камергерский мундир, в котором он привык являться на аудиенции к королю, но его ношение было запрещено одним из первых циркуляров «демократического» министерства. Это обстоятельство удивило Альфонса XIII, не любившего видеть при своем дворе кого-либо в штатском, но другого выхода у дипломата не было. В августе 1917 года Соловьев вновь оказался во главе посольства, поскольку А.В.Неклюдов под впечатлением ликвидации государственного переворота, задуманного генералом Л.Г.Корниловым, послал незашифрованную телеграмму А.Ф.Керенскому, в которой упрекнул «президента республики» в том, что он губит Россию, и заявил о своей отставке. До Октябрьской революции Соловьев успел получить из Петрограда лишь одобрение МИД в связи со своим вступлением в управление посольством. По приходившим из России телеграммам чувствовалось, что страна все более погружается в хаос. Но, «несмотря на неопределенность положения в Петрограде, - вспоминал впоследствии дипломат, - отношения мои с испанским МИД продолжали оставаться вполне нормальными». Официальное сообщение об Октябрьской революции в Мадриде получили с опозданием в несколько дней. Неделю спустя в испанскую столицу прибыл бывший генерал-губернатор Финляндии Михаил Александрович Стахович, назначенный послом в Испании незадолго до падения Временного правительства. Ему так и не удалось вручить испанскому королю свои верительные грамоты, подписанные еще Керенским, но он решил остаться в Мадриде на положении частного лица. В этом качестве несостоявшийся посол поддерживал активные контакты с дипломатами стран Антанты и главами других российских представительств за рубежом. Согласно международному праву, падение Временного правительства означало прекращение формальных полномочий представителей России за границей. Однако правительства большинства государств, отказавшись признать советскую власть и надеясь на ее скорое падение, продолжали поддерживать официальные отношения с дипломатами Временного правительства. Подобная ситуация не имела прецедентов в истории. После прихода к власти большевиков перед зарубежными представительствами России встала острая проблема самоопределения по отношению к новому правительству и его миротворческой политике. Почти все российские послы за границей выбрали путь бойкота советской власти. Исключение составили лишь поверенный в делах России в Португалии барон П.Л.Унгерн-Штернберг и Ю.Я.Соловьев. В отличие от своего лиссабонского коллеги, Соловьев не ответил на циркулярную телеграмму наркома Л.Д.Троцкого от 17 ноября 1917 года с предложением подтвердить свое согласие работать под руководством советской власти: после инцидента с Унгерном-Штернбергом все шифрованные сообщения, направлявшиеся русскими дипломатами в Петроград, перехватывались властями стран Антанты. Но выбор дипломата был однозначным. «После Октябрьской революции я считал, - вспоминал он впоследствии, - что оставаться дальше в роли представителя «покойного» правительства невозможно. Я был 6 лет советником русского посольства в Мадриде и мог поставить свой авторитет, приобретенный за это время, на службу лишь правомочного и дееспособного русского правительства… Поэтому я решил выяснить возможность признания испанским правительством советского, а в случае отказа – покинуть Мадрид, где мне больше нечего было делать». Не имея связи с революционной столицей, дипломат попытался самостоятельно проводить в жизнь инициативу II съезда Советов о всеобщих мирных переговорах, для чего провел серию встреч с руководством МИД Испании и послами воюющих держав. Соловьев также предпринимал шаги для того, чтобы добиться признания советского правительства Испанией, однако в этом деле, зависевшем не только от его усилий, он потерпел вполне предсказуемую неудачу. В начале января 1918 года дипломат направил министру иностранных дел Испании личную ноту, в которой, «ввиду того, что испанское правительство не признает существующего в России правительства», заявил о том, что считает свою миссию в Мадриде оконченной. Вскоре после этого российский представитель получил прощальную аудиенцию у Альфонса XIII и уже 1 февраля покинул Испанию. В российско-испанских отношениях наступила 15-летняя пауза. Мадридские газеты, посвятившие отъезду Соловьева несколько строк, отмечали, что он возвращается на родину. Однако путь домой через послевоенную Европу оказался делом затруднительным. В Швейцарии, Польше и Германии дипломату пришлось провести в общей сложности 4 года. Все это время бывший камергер русского императорского двора активно вращался в кругах эмиграции, сочувствовавшей советской власти. Весной 1922 года ему удалось встретиться с наркомом Г.В.Чичериным, задержавшимся в Берлине после заключения Раппальского договора, и договориться о своем возвращении на дипломатическую службу. В августе 1922 года Соловьев приехал в Москву. На протяжении последующих пяти лет он занимал ответственные должности в центральном аппарате НКИД, а в 1927 году перешел на работу в исполком союза Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР. Его знания и опыт оказались более чем востребованными на родине, где ему, как и Г.В.Чичерину, довелось стать одним из «связующих звеньев» между дореволюционной русской дипломатической школой и советской дипломатией. Автор: Михаил Российский, кандидат исторических наук Опубликовано в газете "Комсомольская правда в Испании" (c) 2006, Ediciones Rusas Mediana, S.L., "Комсомольская правда в Испании" |